|

|

| 彗星捜索観測所(1972)大学時代に実家の群馬に自作した観測所。休みを利用して何時間も新彗星の捜索をしたのだ。 |

愛好会東金観測所(1985)私の20cmの星野鏡を使用したもの。

ここで、ハレー彗星の微光の回帰を捉えた。 |

|

|

池谷・関彗星(1965)太陽に大接近したクロイツ群。乗鞍コロナ観測所で昼間

捉えることができた。 |

エンケ彗星(1970)200mmの望遠レンズで撮影。

周期3.3年の周期彗星。地球との位置関係がよいときは明るく見える。 |

|

|

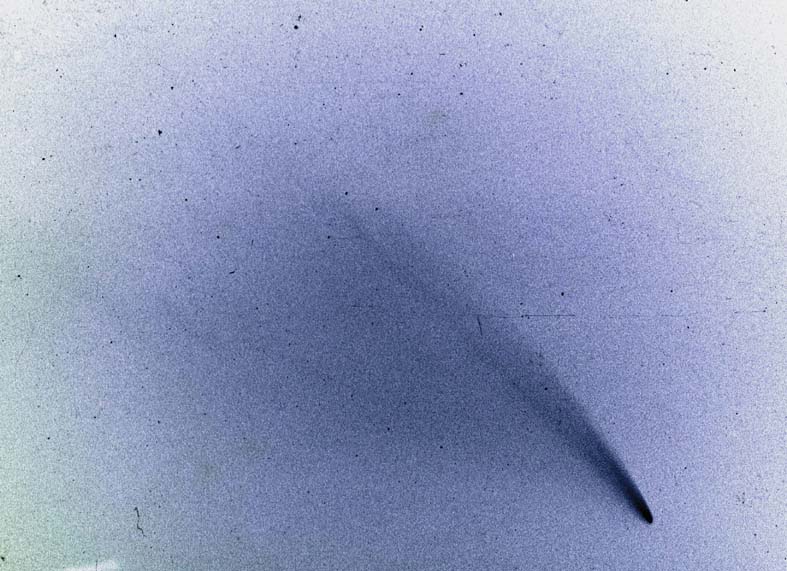

| 多胡・佐藤・小坂彗星(1969g)彗星発見は独立に発見すると、3人までの名前が付けられる。標準レンズで撮影。 |

多胡・佐藤・小阪彗星(1969g)200mmの望遠レンズで撮影。

ダウエルの6cm屈赤の手動ガイドで捉えることができた。 |

|

|

| ベネット彗星200mm(1969i)1969年12月に南アフリカで発見。70年4月の明け方に大きな尾を楽しませた。3月31日200mmレンズ。 |

ベネット彗星50mm(1969i)4月1日標準レンズで撮影。4月9日は尾の発達がよく見えた。 |

|

|

| 阿部彗星(1970g)1970年7月4日発見。10月30日の撮影だが、明るくはならなかった。 |

鈴木・佐藤・関彗星(1970m)10月19日発見。小さな尾が出たがそんなに明るくならなかった。 |

|

|

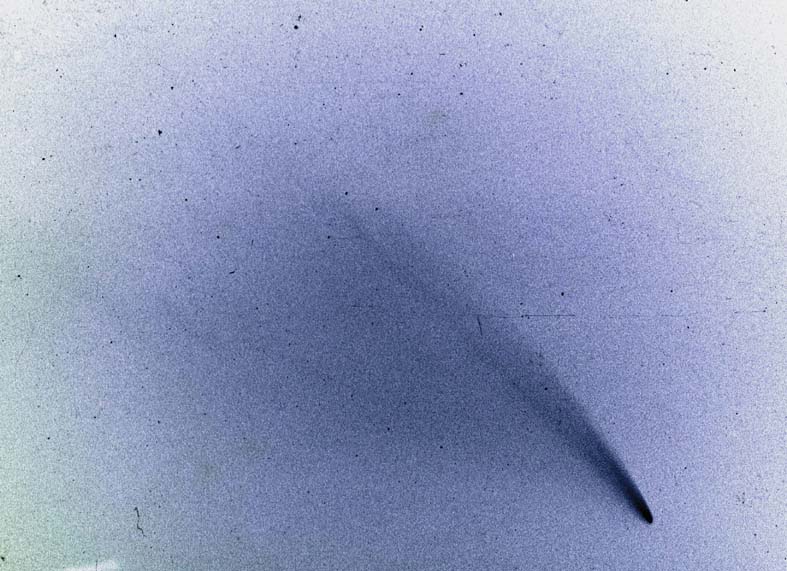

| ウエスト彗星(1975n)1976年3月の明け方に大きな尾を楽しませた。 |

IRAS・荒貴・オルコック彗星(1983d)地球に0.3天文単位(470万キロ)まで接近した彗星で、尾は無く3〜4等級の円盤像で1日に30°もの猛スピードですり抜けていきました。少しの露出で移動がわかる。 |

|

|

| ブラッドフィールド彗星(1987)筑波山に遠征。しかし、光害がすごいのにはびっくり。真ん中に淡く尾が見える。 |

De Vico彗星(1992)1846年に発見されたdeVico彗星の回帰であることが分かった。5等級台まで増光した。 |